ASTRONOMÍA EN LA PREHISTORIA

Tribuna de

Astronomía julio/agosto año 1990

a cargo de Amador Rebullida Conesa

Arqueoasfronomía es la ciencia que estudialos restos arqueológicos (monumentos, pinturasrupestres...) desde la óptica de su significado astronómico. Es una ciencia joven, de apenas cien años de antiguedad, y sin embargo, lía despertado grandes pasiones y muchas controversias. (~mpo abonadopara las más delirantes fantasías, también ha revelado el significado profundo de numerosas construcciones que habían despistado a los estudiosos durante siglos. En nuestro país, sede de algunasde las mayores civmzaciones prehistóricas, aún quedan muchos misterios sin resolver. Este textose acerca a dos de ellas (en las sierras de Cádiz) ofreciendo una interpretación astronómica de diversasfiguras, que nos muestran el profundo conocimiento de los ciclos naturales que tenía el hombre prehistórico. |

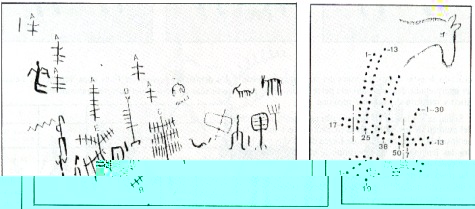

ancestral con el pensamiento religioso. La paulatina evoluión del arte figurativo paleolítico hacia la total abstracción que se alcanzó en el arte esquemátismo neolítico, es una muestra del importante avance intelectual que se consiguió en esta época. Algunos de los motivos y composiciones de este esquemático tienen una evidente significación numérica al presentar conjuntos de unidades formados por puntos, trazos, cazoletas o espacios cerrados.Cuando nos llegan a través del tiempo completos y, además, han sido fielmente reproducidos en su publicación,su estudio suele revelar un sentido astronómico al aplicar las mismas leyes astrales inmutables que emplearon sus di-señadores. Gracias a la astronomía, el controvertido sig |

| nificado de estas

manifestaciones del arte rupestre puede ser interpretado,

descubriendo una parte del discurrir científico y

religioso del hombre neolítico. Según se evidenció en nuestro último libk), a través del examen de los ídolos-placa megalíticos del sur de la península, de los petroglifos de Lágea das Rodas y la Pedra das Tenxinas, de los laberintos de Mogor y otras msculturas gallegas, junto con el ídolo de Peña Tú en Asturías y de las tres fases de Stonehenge en la Gran Bretaña, desde los inicios del megalitismo, las sociedades occidentales del continente europeo, sin ninguna relación lineal con las culturas orientales, habían desarrollado una astronomía observacional fundamentada en la estadística, c¡iyos principios se hundían en los tiempos; astronomía con aplicaciones prácticas de un calendario basado en el cielo metónico, de 19 años solares equivalente a 235 lunaciones, a través del cual las fases de la Luna siempre inciden en las mismas fechas y de un sorprendente método de predecir eclipses lunares, mediante los grupos en que estos eclipses se producen dentro de 223 meses sinódicos o saros. Todo unido a un profundo sentir religioso, (le expresión abstracta, en contraste con el politeísmo antropomorfo oriental. En los estudios de las alineaciones solsticiales y lunares de La Fresneda (Teruel), del santuario astronómico de La Pola (Barcelona), presentados en el libro, junto con el recientemente descubierto observatorio de Santa María de Cervelló (Barcelona), se comprueba cómo los astrónomos agricultores de la Edad del Bronce determinaban la duración del año señalando los ortos u ocasos solsticiales por medio de alineaciones de postes hincados en hoyos tallados en rocas de situación idónea~ Mediante gnomons de disposición diferente según la topografía escogida, obtenían igualmente referencias precisas de los solsticios, los equinocios, la línea meridiana y la equinoccial del hogar. Las oscilaciones máximas de nuestro satélite respecto a los puntos solsticiales, producidas por la regresión de los |

nodos dentro del

período de 18,61 años, también se hallan, indicadas en

estos observatorios prehistóricos

EL CICLO

METÓNICO |

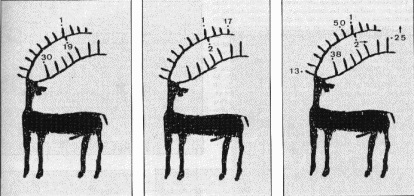

| Obtuvieron dentro

de un año cómputos (le tiempo más cortos por medio de las lunaciones. Para compaginar la discrepancia e~i días cxactos (le un mes sinódico y un año solar, iniciaban los años con el primer plenilunio que se producia después (leí solsticio dc invierno, hecho que da lugar a que un año pucd~ teiler 12 o 13 meses según la secuencia de la Libl¿~ 1, dc desarrollo dcl ciclo metónico. Descubrieron que al contar sobre una serie de 50 uni- dades los meses de los cuatro primcros años (columna 3 de la tabla) y señalar sola¡ncnte las posiciones 13, 25, 38 y 5<) fluales dc cada año, contando hacia atrás desdc 50 los meses últinios (le los siguientes cuatro años inciden en los números 38, 25, 13 y 1. 1 os Co nsccuti'os ocho años tienen igual sucesión dc meses que Sus anteriores. Los anos 17 y 18 se sitúan ignalniente en los números 13 y 25, sien- do el año 19 del ciclo con sus 12 meses, el que por apar- tarse de la regla al ocupar el número 37, indicaba ser el final del periodo. Fsto les permitía con sólo cuatro pun- tos desarrollar ocio el calendario. |

|

| Practcamente alternaban meses de 29 y 30 días excepto en el mes 17 que era siempre de 30. A su vez, cada 50 conjuntos de 17 meses o sea cada 850 lunaciones que com prenden 25.101 días, | anotaban otro mes de 30 días. Es asombrosa la exactitud que lograron alcanzar en la duración media de una revolución lunar. |

EL

SAROS

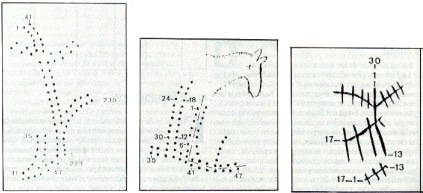

equivalentes en días a 242 meses draconíticos (4) y también a 19 años de eclipse, da lugar, cada aproximadamente 18 años solares, a una cierta repetición de los eclipses. Los eclipses de Luna se producen

dentro de grupos de 35, 41, 47 y 53 lunaciones. En cada

uno, los tres, cuatro o cinco primeroseclipses tienen

siempre una separación de 6 meses con su inmediato

anterior y un intervalo con el eclipse final del grupo de

11, 17 o 23 meses sinódicos. De entre las varias

combinaciones que son posibles y para mejor comprensión,

presentamos los ejemplos siguientes: Normalmente, un saros lo componen tres grupos de 47 lunaciones y dos de 41. Si de una efemérides de eclipses lunares se excluyen los penumbrales y se marcan sus luna ciones sobre una sucesión dé 53 unidades, empezando por la primera siempre después de un eclipse que tenga la se paración impar de II, 17 o 23 meses con su antecedente, en los números 6, 12 y 18 invariablemente incidirán eclip ses; en los 24 y 30 lo liarán según el grupo y en los 35, 41, 47 o 53 se situarán los eclipses finales de cada uno de ellos. Estas relaciones periodicas de los eclipses lunares eran conocidas por los astrónomos neolíticos, lo que les per mitía, siguiendo una sencillas normas, empíricamente anunciar la posibilidad de un eclipse. Evidentemente sólo sabían dónde -en qué punto, trazo, cazoleta u hoyo, se gún fuese el soporte del diseño de su predictor era post ble un eclipse lunar; lo que no podían anunciar era cva,' do ocurriría. Desde un mismo lugar son visibles un 6OWo de todos los eclipses de Luna. El hecho de desconocer la rotación de la Tierra sobre si misma les impidió comprender, al igual que a los astrónomos mesopotámicos, chinos y aztecas, que lo que consideraban fallos en sus pronósticos en ma lidad sucedía en otra parte del globo.

|

En la cultura mesopotámica nos encontramos con los primeros registros históricos de observaciones astronómicas. Ellos fueron los descubridores de ciclos solares tan complejos como el Saros (En la imagen, representación del mundo en una estela babilónica. NtlMEROS k%M;RA1)os EN CAI)IZ

En los motivos y figuraciones artísticas de significación astronómica, los situaban en posiciones de maniflesta intencionalidad; pero siempre de un modo her mético, sólo para unos pocos iniciados, lo que nos induce a pensar que ésta fue la causa de la posterior pérdid«t dc este saber astronómico. De la magnífica publicación de L\ve y Vta lopper~' so bre las pinturas rupestres de las sierras gaditanas, liemos seleccionado tres ejemplos cuyo estudio t~os ilustrani de nuevo sobre el mundo astronómico prehistórico. El autor relaciona estas pinturas seminaturales y esquemáticas con el fenómeno megalítico, dentro de la cultur~t ~'tndaluza de la Edad del Bronce. Se hallan en abrigos rocosos y cite- |